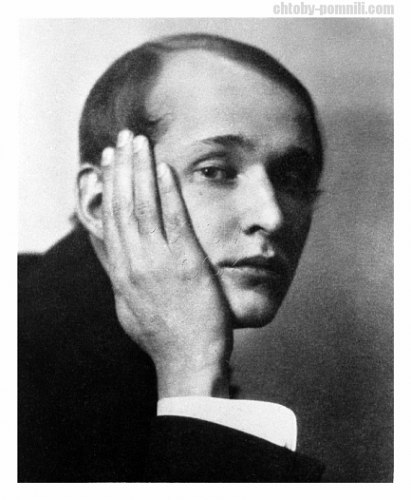

«Поэт, странно поющий свои стихи», создал книгу воспоминаний длиной со всю первую половину ХХ века и по географии необъятную. В конце ХIХ века он родился в России и умер в России, в гостиничном номере "Астории" в Ленинграде, в 1957 году. В 1919-м из России уехал, вернулся в 1943-м. После возвращения жил в большом доме на углу бывшей улицы Горького (нынешней Тверской) и Козицкого переулка, в большой квартире, где в его кабинете был большой стол, а на столе – большой бюст Вольтера. Дал тысячи концертов в десятках городах «необъятной родины». Залы все переполнены, но в советской печати ни одного сообщения о том, что в СССР со сцены большой поэт, «странно поет свои стихи». Ни слова про искусство Александра Николаевича Вертинского, известного публике с 1915 года. Известного в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Варшаве, Бухаресте, Шанхае, Санкт-Петербурге, Киеве, Москве… Мрачная и огромная «фигура умолчания» на творческом пути знаменитого поэта и артиста. Он не мог понять, почему «наверху всё ещё делают вид, что я не вернулся»: «Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят: “Нет сигнала”. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть! Меня любит народ (Простите мне эту смелость). Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну, я заканчиваю третью тысячу концертов!..»

Представить, сколько человек по сегодняшний день прослушали «Мадам, уже падают листья», «Ваши пальцы пахнут ладаном» или про то, как во сне «…в притонах Сан-Франциско Лиловый негр Вам подает манто», почти нереально. Десятки миллионов, если не сотни. Из моды несколько раз выходил, но так и не вышел блоковский поющий Пьеро в исполнении Александра Вертинского. Не самый радостный образ, появившийся на сцене сперва во всем белом, а потом во всем черном. Смена облика «классического персонажа» родом из «Балаганчика» совпала с началом трагического перелома в истории России…

«Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро – чёрный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского». Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы наполнить ещё пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шёлковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр. и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде. По старому календарю это было 25 октября…»

Годами раньше сошел с пьедестала Александр Сергеевич Пушкин. Не сам по себе, а под воздействием кокаина. Не великий поэт вдыхал его, а молодой Вертинский. Его посетила галлюцинация: «Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошёл со своего пьедестала и, тяжело шагая “по потрясённой мостовой” (крутилось у меня в голове), тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остаётся след от калош человека». Он догадался, что сходит с ума, и врач-психиатр, проживавший на Арбате, предупредил, что следующие два года ожидают артиста не самые счастливые дни в психиатрической лечебнице, если немедленно не прекратит увлечение кокаином. Вертинский прекратил. И потом в книге «Дорогой длинною…» вспоминал, что сильнее всякого наркотика магическая сила искусства. «Мои песни объединяли всех. Они «размывали» эмиграцию, подтачивая шаг за шагом их «убеждения», эти зыбкие «постройки без фундамента», как размывает море песчаные берега. Моя органическая любовь к родной стране, облеченная в ясную и понятную всем форму, пронизывала их. Насквозь. И ранила сладко и больно... На моих концертах одни плакали, другие хмурились, кривя рты. Третьи иронически усмехались. Но шли все. Потому что каждый из них представлял себе Родину такой, как он хотел... А я ведь пел о Родине!»

Париж был его «второй Родиной». Совершенно искренне. Россия – первая, французская столица – вторая. Потому что «нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно». Потому что «это был город, где свобода человеческой личности уважается… Да, Париж… это родина моего духа!» Шанхай… Большой китайский город на восточном направлении железной дороги. От Москвы – тысячи километров, от Парижа – еще дальше. Там было много русских. Он остался для него тем Шанхаем, где он в ресторане познакомился со своей женой, которая была моложе его на 34 года… В Бухаресте его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу СССР. В Берлине он наблюдал, как после поражения в войне «немцы из грозных львов перестригались в мирных домашних пуделей». В Варшаве «газеты издавали на самый парижский лад, и было их множество. Депутаты в сейме горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым, и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в шестьдесят лет на восемнадцатилетней балерине или хористке из ревю».

Потом был Нью-Йорк. Это когда нацисты оккупировали Париж. Но в Америке Вертинского не слушали так, как в столице Франции. Там его слушали такие персоны, каких и сегодня не просто забыть из-за их положения и звучности фамилий: король Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, Вандербильты, Ротшильды. На самых лучших местах сидели звезды мирового кино: Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих. В немецкую блондинку Вертинский был безответно влюблен. Он о ней пел в песне смешной и грустной: «Надо Вас боготворить, ваши фильмы вслух хвалить и смотреть по двадцать раз, как актер целует Вас». Федор Иванович Шаляпин слушал Вертинского и называл «великим сказителем земли русской». А как коронованные особы рукоплескали на его концертах! Словно соревновались друг с другом. Они не были ограничены в их театрально-концертных пристрастиях. Им были неведомы ни монотонность концертной жизни, ни однообразие выбора. Благодаря парижским газетам, талантливым афишам и свидетельствам очевидцев, они были подробно осведомлены «о мастерстве артиста и гипнотической силе искусства Русского Пьеро». Или Брата Пьеро. Так его звали во время Первой мировой войны. Он служил в санитарном поезде и в период движения этого поезда по прифронтовым рельсам сделал за два года тридцать пять тысяч перевязок. Он пел песни раненым солдатам и офицерам, и для кого-то из них слова его песни были последними, что они слышали в жизни.

В Москву он вагоне 3-го класса приехал из Киева. Задолго до начала войны, до 25 октября 1917 года, до сошествия Пушкина с пьедестала, до первых песен в стиле «танго», до расклеенных по городу афиш «Бенефис Вертинского». Это было еще тогда, когда «он не знал, что ему делать, как жить дальше». Снимал какой-то угол у какой-то дворничихи, общался с друзьями, такими же безденежными и полуголодными, как и он, но считавшими себя «футуристами», представителями «искусства будущего» в желтых шарфах. «А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравившей не одно сердце мечтами о Прекрасной Даме, о Незнакомке…»

Москва была наполнена своей чувственной красотой. «Москва была пёстрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город в мире. Не любить её было невозможно. У неё было своё, неповторимо прекрасное, необычайно душевное бытовое лицо. Теперь этого лица у неё уже нет. Быт ушёл. Вместе с веком». И с веком ушло признание артиста: «Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир. Заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся Вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания! Из окон нашего номеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролётками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором укреплена огромная вывеска: “Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться!” Это была уже явная забота администрации о постояльцах гостиницы».

И вот – мы. То ли слушатели песен Вертинского, то ли танцоры медленные под его «ариетки». Мы - обычные постояльцы российской действительности, о которой он пел в костюме Пьеро и в темно-синем фраке, казавшемся черном при свете рампы. Публика рыдала, забрасывала его цветами, готова была от прилива чувств растерзать этого высокого человека с необычайно красивыми длинными пальцами. И вот старинная пластинка на 78 оборотов. Отчетливый раритет, как только не разбился. На исцарапанной черной пластмассе «Ваши пальцы пахнут ладаном» или «Лиловый негр», «Мадам, уже падают листья…» или «То, что я должен сказать» - романс, написанный после расстрела большевиками трехсот московских юнкеров. Этот романс привлек внимание Чрезвычайной Комиссии. Марксисты в серых шинелях и с пистолетами вызвали артиста в прокуренный кабинет, где был почему-то один только огромный шкаф на львиных деревянных лапах. Возможно, легенда, а возможно, правда то, что, когда Вертинский пришел туда, он чрезвычайным комиссионерам сказал: «Это же просто песня… Да, просто песня… Вы же не можете запретить мне их жалеть!». А комиссионеры сказали: «Надо будет, мы тебе и дышать запретим!».

И вот уже 130 лет прошло с 21 марта 1889 года. Со дня весеннего равноденствия, когда в семье киевского адвоката родился Александр Николаевич Вертинский. Длина дороги, которую он прошел, сравнима с тем, о чем говорят: «Он был везде на всем земном шаре». Он всегда ехал туда, где его слушали. Из Шанхая в Палестину, из Палестины в Белград, из Белграда в Каир… Его превозносили «за высокую чувственность», и ему кричали: «Еще один декадент выискался!» Он дружил с Маяковским, и после очередного скандала в «декадентском кабаке» хозяин заведения выводил друзей через черный ход, чтобы с палками и кулаками не набросились разгневанные слушатели. В «Русском слове» влиятельный журналист Влас Дорошевич писал: «Те упрёки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский – только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива». Эпохи менялись, страшно искривляясь по своему обыкновению, и приходилось петь в кабаках полицейско-воровского Бухареста. Никто ничего не слушал. Все жрали и пили. А он пел. «Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твёрдо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики. Обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчётливо».

Он вернулся в Россию в 1943 году, и его слушали так, как умели, могли и хотели. Но признания не было. Такого, как в Париже, Варшаве, добольшевистской Москве. Не было и того, что могло быть. Якобы Сталин сказал, чтобы не трогали пожилого артиста, он за 25 лет объехал «всю заграницу» и в конце концов, подав прошение товарищу Молотову, вернулся в Москву. И он в конце жизни много думал, почему все у него так сложилось, и в «Дороге длинною…», преодолев отвращение к мемуарам, замечательно описал свою жизнь. Эпизоды этой жизни следовали один за другим с искусством писателя, запомнившего все, что видел и слышал, всех людей, все города, страны и все свои концерты, потому что «у него не было ничего, кроме его мирового имени».

Объехав с концертами несколько раз всю социалистическую державу, он говорил: «Я существую на правах публичного дома: все ходят, но в обществе говорить об этом неприлично». И в одном из последних писем жене выразил то, что по тем временам ни в какие мемуары войти не могло, какой бы длины ни была минувшая дорога: «Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и “друзей” и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Каждый ходит со своей авоськой и хватает в неё всё, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него “авосечная”, а ты – хоть сдохни – ему наплевать!.. Ты посмотри эту историю со Сталиным. Всё фальшиво, подло, неверно… На съезде Хрущев сказал: “Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях”. Ничего себе?! Кто, когда и чем заплатит за “ошибки” всей этой сволочи?! И доколе будут измываться над нашей Родиной? Доколе?…»

Владимир Вестер