Не так давно подошли мы вплотную к его 200-летнему юбилею. И плотными рядами, как-то размахнувшись, громко и без всякого стеснения, пройдем сквозь 210-й его юбилей. На этом, собственно, и следовало бы закончить ежегодные «гоголевские торжества», однако писатель этот настолько необычаен, что и трехсотлетний юбилей его окажется, на наш взгляд, созвучен происходящему. И все последующие его даты появления на свет в местечке Великие Сорочинцы, Полтавской губернии Российской империи.

А если кто еще в школе прочитал сочинения Николая Васильевича и возвращается к ним до сих пор, тот сам сообразит, почему ледяной ветер безысходности проносится почти по всем его страницам. Почему «бунтарские настроения» встречаются среди героев этих сочинений. Почему и сегодня самые беспокойные умы человечества то и дело ссылаются на фантастическую ощутимость таких произведений писателя, какие он написал еще при императоре Николае I: «Записки сумасшедшего» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Портрет» и «Коляска», «Ревизор» и «Невский проспект», «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Шинель». И «Мертвые души»:

«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами».

Подробности жизни, несуразности ее в бесчисленном сочетании и повторении этих подробностей. Словно «воздушные эскадроны мух», появляются они как бы ниоткуда и неизвестно для чего, но напрашиваясь на то, чтобы и через двести с лишним лет не забыть, что таков «тайный их смысл», один из множества тех, которые ничего не объясняют, кроме того, «что автор нарочно приезжал секретно с тем, чтобы выведать все…»

Чичиков, Манилов, Собакевич, Коробочка, Плюшкин, Ноздрев… Множество «более мелких характеров», возникающих то тут, то там и тотчас пропадающих, чтобы никогда больше и нигде не появиться среди толпы других лиц… У Гоголя не было ни жены, ни детей, но многие страницы посвящены женщинам, и «дамы приятные во всех отношениях» - всего лишь растиражированный эпизод в громадной галерее изображенных невероятным писателем чудесных и причудливых представительниц человечества. Они на страницах его и выглядят «приятными во всех отношениях» с точным описанием, во что одеты, что как едят, какие мысли украшают их «хорошенькие головки». А ежели что и угадается в них нечто не такое уж и благозвучное или не слишком осмысленное, то это, получается, не по их вине, а так уж над ними звезды расположились, а под ногами ухабистая дорога пролегла, куда-то ведущая в необозримой географии смыслов. И странной красоты незнакомку повстречал романтический юноша в вечерней толпе на Невском проспекте. Он влюбился в нее тотчас и, движимый могучим чувством, пошел за ней, строя для себя дальнейшие планы их совместной жизни. И – удивительное дело! – попал не туда, куда мечтал попасть, а в самый настоящий городской публичный вертеп, где царили небесплатная любовь, глупейшая праздность и невыразимая пошлость. И разочарование этого молодого человека не сравнимо ни с чем, кроме похожих приключений, преследующих любую романтическую натуру на всем протяжении двух веков. Антураж меняется, а разочарования остаются.

Приключения души, описанные Гоголем, чреваты еще более ужасным фиаско и даже смертью этой самой души. Пожалуй, только Вий и Акакий Акакиевич Башмачкин, возродившийся после физической смерти в виде громадного приведения, появляющегося на мосту и срывающего шинели со «значительных лиц» избежали своей духовной гибели. Да еще, пожалуй, Хлестаков и Городничий. А также Чичиков и Антон Антонович Кувшинное Рыло. И Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной. И Бобчинский с Добчинским. И Нос: «без носа человек – черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, - просто возьми да и вышвырни за окошко». И это столь же несомненно, как «история о танцующих стульях в Конюшенной улице».

Иногда кажется нам, что порой допускаются обидные ошибки в отношении бессмертных персонажей Николая Васильевича. Мы где-то суетимся, как-то подпрыгиваем, куда-то рвемся, побеждаем один кризис и тут же начинаем сражаться с другим, теряя в этой бездарной борьбе самих себя и отчего-то безвозвратно. А оттого и кажется нам, что вымышленные им бессмертные персонажи – не совсем мы или даже вовсе не мы. Они – из под его пера и из первой половины девятнадцатого века. Они только еще возникли на заре отечественной «натуральной» прозы. И не было ни такой кошмарной неразберихи, ни таких начальников, ни таких взяток, ни таких скоростей, ни такого количества законченных мерзавцев, как у нас. Поэтому мы и думаем, что все они невыносимо медленней нас, и вся их жизнь состоит «только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш». Но великий русский вопрос, сквозь «всеистребляющее время» произнесенный в лицо хохочущему зрителю, имеет тот же великий русский ответ. Веками смеемся мы не над кем-то, а сами над собой, хотя и страшно не любим этого делать.

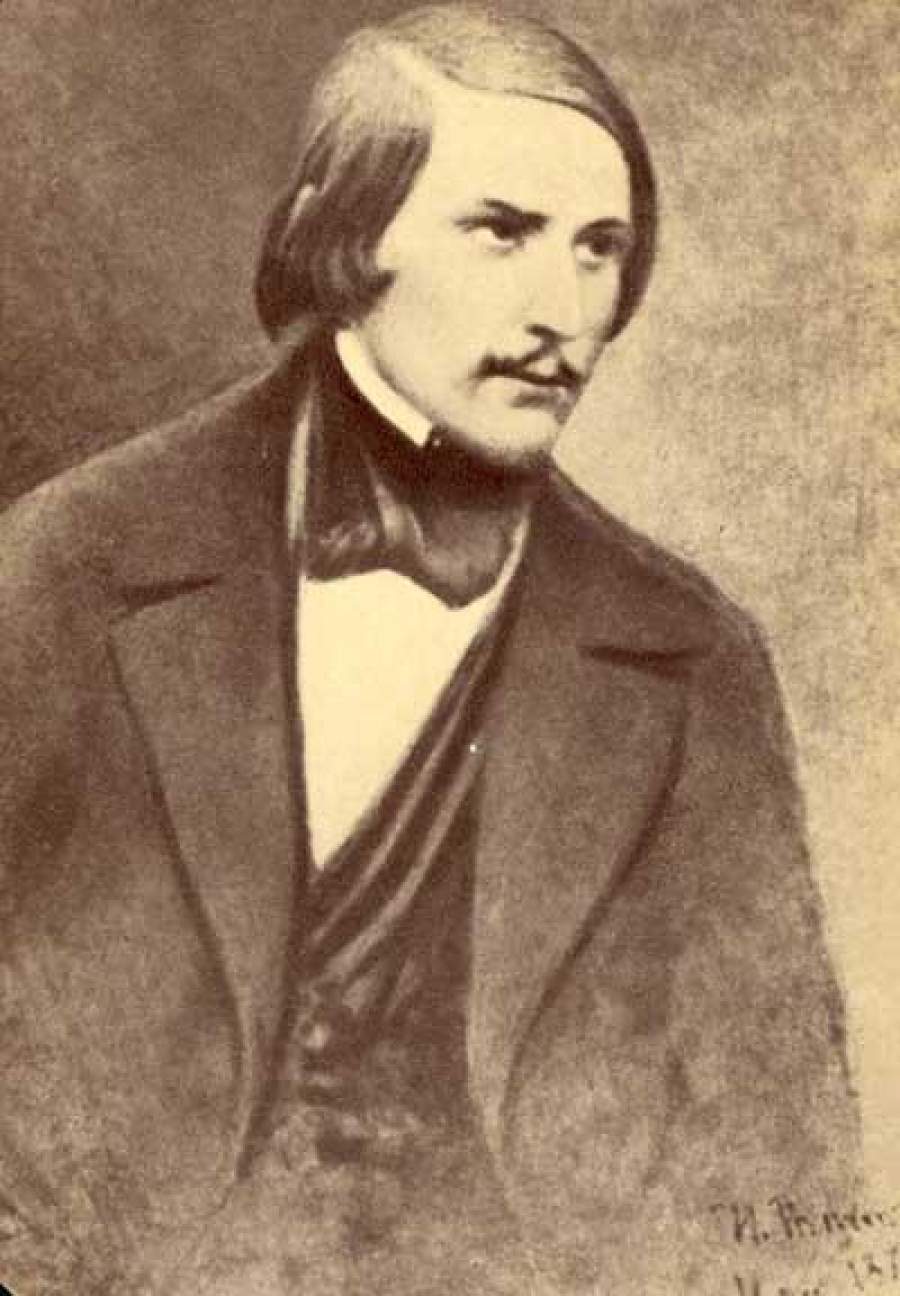

А самого Николая Васильевича мы по-прежнему любим. Нам это иногда кажется и одновременно мы в этом убеждены. Мы его знаем. Мы его понимаем, обожаем, читаем, перечитываем и, быть может, редко забываем. Почти так, как художник Чертков в «Портрете». Незавершенный портрет с необыкновенными глазами: «казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание художник». Мы так и говорим, узнав вдруг его: «Так это ж ведь Гоголь! Вы знаете, кто это такой?.. А-а-а! Не знаете! Так, если не знаете, то памятник хоть со шляпой-то видали?» А если бы как-нибудь иначе относились, стали бы париться, столь многопланово отмечая его очередной первоапрельский юбилей. Стали бы мы кланяться и этому «нашему всему». За то, что впервые в русской литературе отправил в бесконечный путь и тройку, и птицу, и «немую сцену», и весь фантастический летательный аппарат, с диким воем великодержавной сирены проносящийся над нашими головами.

«- Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану. - Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка».

Известно нам катастрофическое обстоятельство, что сжигал Николай Васильевич свои рукописи в печке. Он, собственно, не только рукописи сжигал, вынув их из портфеля и запалив от свечи. Еще в 1829 году огню был предан весь готовый тираж его первой книги – поэмы «Ганц Кюхельгартен», опубликованной под псевдонимом В.Алов и жестко обруганной в «Московском телеграфе». И потом, в конце жизни, когда писатель с ужасом понял, что невозможно в слове оживить ни одну из умерших душ, то и был отправлен в огонь начисто переписанный, готовый к изданию второй том великого произведения. Фальши себе не простил, не смог простить… Гимна всемирному благоденствию не вышло даже у него.

В доме на Никитском бульваре открыт для немногочисленных посетителей не раз отремонтированный музей. Москва грохочет за его стенами своей разгульной повседневностью. Во всей этой повседневности не счесть намеков на собственное сумасшествие, но и намека на то, что самые знаменитые медицинские светила приходили к изможденному автору и не могли понять, от чего он угасает. Он просил оставить его в покое, не ставить на нос ему пиявок, не лить на голову ледяную воду, не заставлять его страдать еще беспредельней («матушка, что они со мной делают?»). Но все было тщетно. Светила не понимали, что сам дух его – вершинная причина трагедии, а не «какая-то ужасная болезнь, не известная науке». Говорили даже о сумасшествии, о том, что неудача со вторым томом свела его с ума, и вспоминали, что Гоголь всегда был человеком странным. Он часто и сильно простужался, страдал желудком, разговаривал сам с собой, любил прихвастнуть, поедал в громадном количестве макароны и, видимо, это легенда, что сюжет «Ревизора» подсказал ему Пушкин…

Он был бледным, низкорослым человеком с поразительно длинным носом, которым он еще в юности ухитрялся доставать до подбородка. Человеком, собравшимся сначала стать актером, поскольку имел талант, затем мечтавшим сделать карьеру государственного служащего, но «дослужившийся» до замысла гениальной «Шинели» и с нею на плечах унесшийся вон из промозглого Петербурга в теплую и благополучную Европу, где и создал «Шинель». Ему было комфортней в Европе, чем в России, и та тяжкая российская глубинка со всеми лицами и подробностями, описанная им, относится к высочайшему полету фантазии, а не к реально существовавшим и где-то им обнаруженным картинам. Однако колеса его брички и сегодня стучат на нашем темном бездорожье, и сегодня мы видим в этой бричке маленького и молчаливого человека в накидке. Поэтому спросим себя: только ли странностями этого беспримерного путешественника, только ли его прижизненной славой и катастрофой финальной неудачи объяснятся то, что в предсмертной записке крупными буквами Николай Васильевич написал:

«Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?»?

Под этими словами как-то страшно и карикатурно нетвердой рукой он изобразил человека, которого захлопывает книга. У этого человека те же длинные волосы и нос тот же: длинный, острый и способный оказаться то в Риме, то в Одессе, то в городе N, а то и вовсе на перекладных отправиться по морю в Иерусалим. Для чего? А для того, чтобы и на Земле Обетованной обратиться с просьбой о помощи. Высшие силы могли, наверное, но отчего-то не захотели помочь завершить то, что Гоголь давно уже задумал завершить…

«…не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество».

Спустя много лет Владимир Владимирович Набоков, использовав распространявшееся в Москве свидетельство мальчика-очевидца, описал последние часы Гоголя:

«Ночью во вторник... он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине покоев. "Свежо", — ответил тот. "Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться". И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик (сообщает нам Погодин в своем рассказе о том, как Гоголь сжег вторую и третью части "Мертвых душ"), догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: "Барин! что это вы? Перестаньте!" — "Не твое дело, — сказал он. — Молись!" Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели края у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле пред огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал».

В 8 часов утра 21 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь перестал дышать.

Тургенев прислал из Петербурга слова свои в Москву:

«Да, он умер, это человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим».

И многие друзья, критики, писатели, поэты, общественные деятели тоже прислали, и эти их речи, письма составили… могли бы составить некрупный том «Выбранных мест из самых искренних, самых сокровенных, самых печальных откликов на смерть писателя».

А когда гроб с телом Гоголя несли по февральской заснеженной Москве на кладбище Данилова монастыря, то восемь верст обильнейшая толпа из людей всех званий и сословий сопровождала его, и кто-то из этой толпы, не веря, что хоронят, «скончавшегося от простуды», коллежского асессора, сказал:

- Генерала хоронят.

После погребения квартальный надзиратель Протопопов, составляя обычный полицейский акт и для скурупулезного составления вынимая из шкафа вещи Гоголя, казенным голосом перечислял:

«Шуба енотовая, крытая черным сукном, старая довольно ношеная, два старых суконных сертука черного сукна, один из них фасоном пальто, черное люстриновое пальто старое, пикеневое старое пальто белого цвета, одно парусиновое пальто старое, одни панталоны трековые мраморного цвета, трое старых парусинных панталон, пять старых бархатных жилетов разных цветов… одна старая полотняная простыня, три старых холстинных простыни, семь шерстяных старых фуфаек, три пары нитяных и три пары шерстяных старых носков, три полотняных носовых старых платков…»

Всего имущества на 43 рубля 88 копеек серебряными николаевскими деньгами.

Владимир Вестер