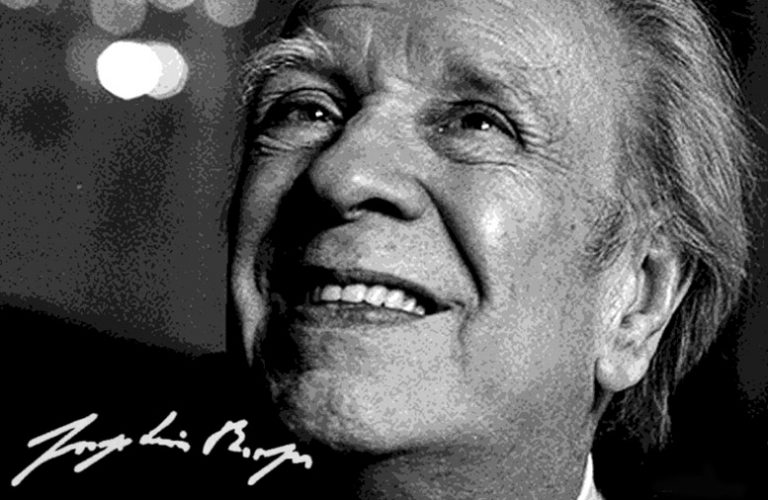

В рассказе «Борхес и я» Хорхе Франсиск Исидор Луис Борхес Асеведо написал: «Мне нравятся географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стевенсона». Это – один Борхес и это его «Я». Есть и другой. Он, другой Борхес, в том же рассказе «имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуар актера». И вот что дальше: «Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги, и эти книги меня оправдывают».

Эта же «двойственность» и в его стихах, только лишь в данном случае представленных строками подряд:

«Не помню имени, но я не Борхес (Он в схватке под Ла-Верде был убит), Не Асеведо , грезящий атакой, Не мой отец, клонящийся над книгой И на рассвете находящий смерть, Не Хейзлем, разбирающий Писанье, Покинув свой родной Нортумберленд, И не Суарес перед строем копий. Я мимолетней и смутнее тени От этих милых спутанных теней. Я память их, но и другой, который Бывал, как Данте и любой из нас, В единственном немыслимом Раю И стольких неизбежных Преисподних. Я плоть и кровь, невидимые мне. Я тот, кто примиряется с судьбою, Чтоб на закате снова расставлять На свой манер испанские реченья В побасенках, расходующих то, Что называется литературой. Я старый почитатель словарей, Я запоздалый школьник, поседевший И постаревший, вечный пленник стен, Заставленных слепой библиотекой, Скандирующий робкий полустих, Заученный когда-то возле Роны, И замышляющий спасти планету От судного потопа и огня Цитатой из Вергилия и Федра. Пережитое гонится за мной. Я — неожиданное воскрешенье Двух Магдебургских полушарий, рун И строчки Шефлеровых изречений. Я тот, кто утешается одним: Воспоминаньем о счастливом миге. Я тот, кто был не по заслугам счастлив. Я тот, кто знает: он всего лишь отзвук, И кто хотел бы умереть совсем. Я тот, кто лишь во сне бывал собою. Я это я, как говорил Шекспир. Я тот, кто пережил комедиантов И трусов, именующихся мной».

После внимательного прочтения может стать долгосрочной попытка определить, если ли в этом стихотворении хотя бы умозрительный налет хоть какого-нибудь юмора. Надо сказать: любая попытка обречена на провал. Провал очевиден без посещения Вавилонской Библиотеки. Ее выстроил Борхес в одноименном рассказе о ней. Она размером такая, что ее ни умом не охватить, ни взором не обвести: «Вселенная - некоторые называют ее Библиотекой - состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами».

Наша бывшая Библиотека имени В.И.Ленина, а ныне Всероссийская Государственная Библиотека тоже большая, но не такая огромная. Значительно более похожей на Вавилонскую является Национальная Библиотека в Буэнос-Айросе, директором которой Борхес был двенадцать лет, но на самом деле это обычная районная библиотека, в которой он проработал девять лет. Ее устройство сходно: «двадцать полок, по пять длинных полок на каждой стене; кроме двух: их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря». Нет в ней двух книг, которые хотя бы приблизительно могли показаться одинаковыми. И в каждой из этих книг можно прочитать «Всё: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита». И это Всё написано на всех известных человечеству языках, а также на всех неизвестных, включая «самоедско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического».

Тут можно сказать, что Борхес пошутил в духе самого Борхеса, но нельзя сказать, что это была только одна его знаменитая шутка. Мысль слишком огромная и слишком «кафкианская», чтобы такое сказать. А что же надо сказать? Именно то, что все содержание Вавилонской библиотеки – это сам Хорхе Луис Борхес. Со всем его величественным охватом бесконечного книжного мира. И мира вообще. И людей вообще. И всего вообще. О чем у нас долго ничего не знали. Впервые узнали в 1984 году, купив небольшой сборник его рассказов «Юг», содержавший 25 текстов, написанных в разные годы и в разных обстоятельствах. С этого года в нашу жизнь вошла и продолжает входить дискуссионная тема «Борхес и мы». Столь же сложная, разногранная, изучаемая, неизученная и бесконечная, как лабиринты, этажи и шестигранники Вавилонской библиотеки.

«Как все люди Библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно каталога каталогов; теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух; мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющее конца падение».

Безжалостная документалистика со всей присущей ей серьезностью способна «расшифровать» этот борхесовский абзац, придав ему «естественный ход событий». Ход этот более прямолинеен, чем «линии затейливого лабиринта». Но и он своего рода обоснование явления, «отмечавшееся всеми биографами»: во всей огромной творческом наследии Борхеса нет двух одинаковых Борхесов. Он ведь и фантаст, и мастер детективного рассказа, и эссеист, и общественный деятель, и филолог, и переводчик, и создатель новых легенд о переселенцах из Европы в самые южные области американского континента.

Его прадед был переселенцем. И нет невозможности установить принадлежность Борхеса какой-либо группе стран и народов: «Не знаю точно, есть ли во мне еврейская кровь. Скорее всего, есть, поскольку фамилия моей матери Асеведо, а одного из предков Пинедо: это еврейско-португальские фамилии. Затем андалусская: Кабрера, основатель города Кордовы, родом из Севильи. Потом английская кровь, которой я горжусь. Но что значит “английская кровь”? Теннисон сказал: “Saxon and Celt, and Dane are we” — “Мы, англичане, — саксонцы, кельты и датчане”. Стало быть, любой англичанин — это кельт, германец и скандинав. Во мне, прежде всего, смешаны три крови: испанская, португальская и английская. И, кроме того, у меня есть, хотя и далекий, норманнский предок».

Он из Европы возвращался в родной Буэнос-Айрес, а из Буйнос-Айреса в Европу. Ему говорили: «Но вы же, синьор Борхес, все-таки аргентинец?» Он отвечал и в его ответе нельзя было не различить изрядную долю иронию: «На словах националисты превозносят творческие способности аргентинца, а на деле они ограничивают нашего писателя, сводя возможности его поэтического самовыражения к куцым местным темкам, как будто мы не можем говорить о мировых проблемах». Он и о природе своего творчества говорил так, что и в этих словах ирония тоже проглядывала: «Думаю, Шекспир был бы поистине изумлен, если бы его попытались ограничить только английской тематикой и если бы ему заявили, что как англичанин он не имел никакого права писать “Гамлета” на скандинавскую тему или “Макбета” — на шотландскую. Кстати, культ местного колорита пришел в Аргентину из Европы, и националисты должны были бы отвергнуть его как иностранное заимствование».

Рассказ «Конгресс», впервые опубликованный на русском языке в сборнике «Юг» (1984). В нем несколько человек, одержимые общей идеей, вполне единомышленники, решили создать Вселенский Конгресс, в котором были бы представлены все группы населения земного шара, независимо от их происхождения, формы ушей, религиозных убеждений, цвета волос и жизненных увлечений. Но столкнулись с серьезными трудностями: «Сформировать организацию в масштабе всей планеты – дело не пустячное. Чего стоила одна лишь приемка и писем, да и телеграмм, понятное дело. Поступали заявления о приеме из Перу, Дании и Индостана. Некий боливиец указывал, что его родина не имеет выхода к морю и что это прискорбное обстоятельство должно стать темой одного из ближайших обсуждений». Кроме того, «…предстоит решить одну философскую проблему. Созвать ассамблею, представляющую всех людей, как бы означало определить точный критерий представительства, что пытался сделать Платон и что занимало на протяжении столетий». В основу Конгресса была положена идея «человеческого универсализма». Один и тот же человек «мог представлять скотоводов, но также и уругвайцев, и славных провозвестников нового, и рыжебородых, и всех тех, кто любит восседать в кресле». О представительстве всех современных россиян в рассказе Борхеса нет, понятное дело, ни одного слова, но есть вопрос: «Достаточно ли одного инженера, чтобы представить всех инженеров, в том числе и из Новой Зеландии?» В конце концов дело оказалось настолько всеобщим и колоссальным, что было прекращено его финансирование в виду дороговизны содержания и окончательного осознания того, что «Вселенский Конгресс возник вместе с рождением мира и будет существовать тогда, когда мы уже станем прахом». Вместе с тем «Конгресс – этот тот бездельник, который за мой счет прожигает жизнь с проститутками». Так сказал бессменный руководитель и единственный финансист вымышленной Борхесом организации, «опьяненный триумфом прозрения». И был это еще один гениальный замысел, который «таинственным образом претворился в реальность, и эта реальность – Вселенная и мы сами».

То, что называют «литературными мистификациями Борхеса», - из той же Библиотеки. Его рассказ «Пьер Менар, автор «Дон Кихота» выдают по первому требованию человека, имеющего читательский билет, выписанный неравнодушным библиотекарем на любом языке, на который перевели произведения Борхеса. Прочитав рассказ, читатель убедится, что Пьер Менар поставил своей целью стать Сервантесом и написать того же «Дон Кихота», но только не в семнадцатом, а в двадцатом веке. Весьма любопытно, что интрига сохраняется и после прочтения рассказа. Читатель может его раз двадцать перечитать, однако интрига все равно сохранится. Тогда надо его еще раз прочитать, чтобы, наконец, открылся смысл слов выдающегося писателя Пьера Менара, которого в действительности не существовало никогда: «…Истина, мать коей – история, соперница времени, хранительница содеянного, свидетельница прошедшего, поучительница и советчица настоящего, провозвестница будущего». И Сервантес, наверное, думал так же. А в ХХ веке о Борхесе, определяя его величину и значение, размышлял Эмерто Эко. «Невозможно найти в истории культуры темы, которой не коснулся бы Борхес», – писал Эко. Он и в своих интервью на этом настаивал. Итальянский писатель постоянно возвращался к этой мысли, и в его самом известном романе она нашла свое выражение: «Когда я описываю библиотеку в “Имени розы”, я думаю о Борхесе». Слепой библиотекарь в монашеской рясе в этом романе как бы списан с великого аргентинца, и способности его велики, но, надо признать, не идут ни в какое сравнение с гениальными прозрениями вненационального человека из Буэнос-Айреса, который в пятилетнем возрасте отцу своему сказал: "Я буду писателем". И стал в окно смотреть на уличную жизнь самой южной столицы на земном шаре.

Хорхе Луиса Борхеса называют «самым зрячим из самых слепых» ХХ века. Он в 1945 году стал понимать, что теряет зрение. Причина была, возможно, наследственная, а возможно, травматическая: «В Сочельник 1938 года — того же, когда умер отец, — со мной произошел несчастный случай. Я поспешно поднимался по лестнице и вдруг почувствовал, что что-то сдирает с меня скальп. Оказалось, что я ударился о свежепокрашенную открытую створку окна. Хотя первая помощь мне была оказана, рана воспалилась, и я с неделю пролежал без сна по ночам, с галлюцинациями и сильным жаром. В какой-то вечер я потерял дар речи, и меня отвезли в больницу, срочно требовалась операция. Началось заражение крови, целый месяц я был без сознания, находясь между жизнью и смертью…» Ослепший писатель видел только черный цвет с розовыми оттенками и зелеными. На протяжении нескольких десятилетий. Но и это не являлось препятствием, чтобы с помощью могучего внутреннего зрения видеть бесконечность в ее литературном преломлении.

О нем говорили «Человек Книги», и он еще в шестидесятых года прошлого века получил мировую известность, но Нобелевской премии не дождался. Зато был награжден почти всеми другими высшими литературными наградами как «первооткрыватель» и «основоположник» литературы Латинской Америки в ее всемирном значении. Что само по себе, как мы теперь знаем, огромное богатство. Такое же звучное, как аргентинское танго, или воспоминание об «упоении той ночи». Но «оно не вернулось – разве что как-то перед рассветом, во сне». Так великий художник пережил всех комедиантов, встреченных им на его пути вокруг, поперек и вдоль бесконечности.

В конце этой заметки (или в начале какой-нибудь другой) слова Борхеса из рассказа «Вавилонская библиотека»:

«Я только что написал "бесконечная". Это слово я поставил не из любви к риторике; думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры, и лестницы, и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться – такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы: Библиотека безгранична и периодична. Если бы вечный странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится порядком: Порядком). Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество».

Нет возможности разобраться, какой из «двух Борхесов» это написал, но «в искусном звучании гитары», на той аргентинской улице, где он родился, в той Европе, где за десять лет он написал 240 произведений, в том ХХ веке, который пока еще не закончился, и в этой России, где теперь его издают и переиздают, изучают и разгадывают, слышно, что он сказал человечеству:

«Мир, к сожалению, реален. Я, к сожалению, Борхес».

Владимир Вестер